今年暑期,河北地质大学马克思主义学院携手地球科学学院,开展了一场别开生面的“行走的思政课”实践教学活动。马克思主义学院郑素娟、伍堃和耿东旭三位思政教师与地球科学学院70余名学生一道,将思政课堂搬进井陉爱国主义教育馆,以“行走的思政课”创新实践教学,通过“实景参观+现场授课+互动交流”的模式,用沉浸式体验激活红色基因,让红色教育直抵人心,为学生成长注入红色动能,打通了思政育人“最后一公里”。

井陉爱国主义教育馆以丰富的红色资源为底色,通过“铜墙铁壁、边防干城”序厅,“东元建党、星火映初心”“绵蔓抗战、烽火筑干城”“支援全国、热火彰大义”三大篇章,以及百团大战主题馆、绵右渠主题馆、抗洪主题馆、太行天路主题馆四个主题馆,采用静态图文展陈、多媒体场景复原、AI交互体验等多元技术,全方位展现了井陉人民在中国共产党引领下争取民族独立、人民解放以及建设家乡的光辉历程。

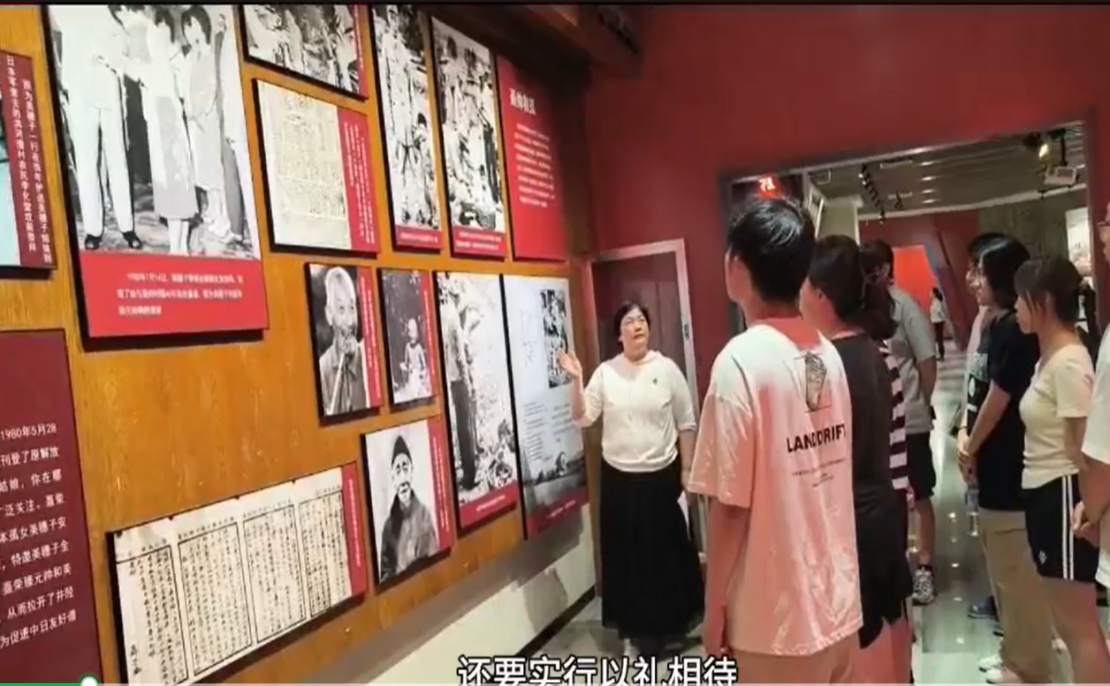

活动开始,首先,师生们跟随讲解员沉浸式参观,从泛黄的史料、珍贵的实物到逼真的场景复原,每一处展陈都成为鲜活的“历史课本”,从百团大战的激烈战斗场景,到绵右渠修建时的艰苦奋斗;从抗洪救灾中的众志成城,到太行天路建设带来的发展巨变,一桩桩、一件件,无不诉说着这片土地上的红色记忆与奋斗精神,让师生们深切体会到革命先辈的伟大与英勇无畏。

随后,马克思主义学院的思政课教师以展馆为课堂,为学生们带来了三堂生动的思政微课。郑素娟老师结合馆内陈列,讲授微课“挂云山六壮士浩气永驻人间”和“聂帅救孤情谊长”,伍堃老师讲授微课“井陉矿区峥嵘岁月”。教师将理论知识与历史故事深度融合,用通俗语言解读红色精神的时代内涵,通过老师的深度讲解,将思政理论与鲜活的历史故事紧密相连,引导学生思考革命精神的时代价值,让红色基因在学生心中生根发芽。

授课过程中,学生们不再是“被动倾听者”,而是主动参与互动——有的结合展品细节追问历史背景,有的分享自己对革命精神的理解,还有的联系专业学习畅谈如何传承红色基因。热烈的问答与真诚的感悟交流,让课堂氛围愈发浓厚,也让思政知识在思想碰撞中真正被理解、被吸收。很多学生表示,以往在课堂上学习思政知识,总觉得有些抽象,而这次身临其境的学习,让他们对红色历史有了更直观、更深刻的理解。“当我站在关云山六壮士的事迹展示前,听着老师的讲解,仿佛能看到他们为了国家和人民,无畏生死、奋勇抗争的身影,这种精神深深震撼了我。”一名学生激动地说道。

此次“行走的思政课”是河北地质大学马克思主义学院思政教育改革创新的重要举措。通过整合校外红色资源,将爱国主义教育与思政教学有机融合,打破传统课堂的局限,拓宽了思政教育的边界。“行走的思政课”不仅增强了思政课的吸引力和感染力,也激发了学生们的爱国热情和社会责任感,助力培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年。

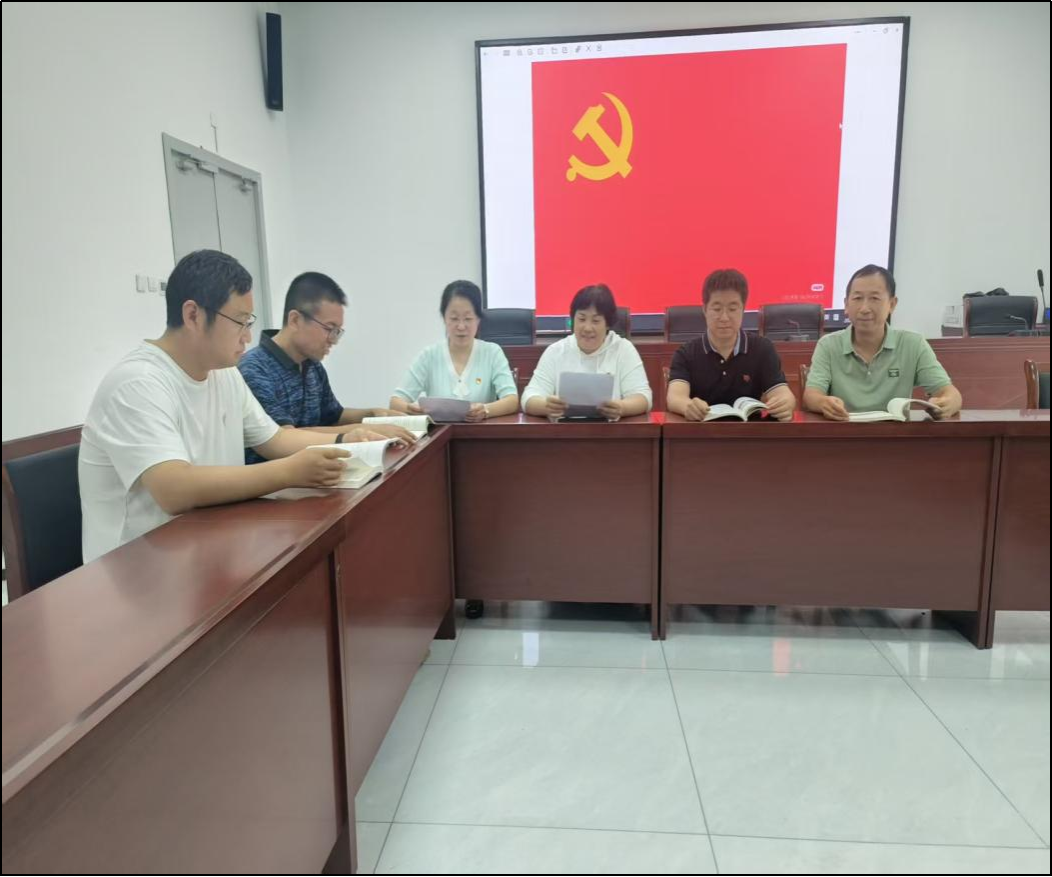

活动期间,马克思主义学院与地球科学学院开展了支部共建活动,旨在聚焦推动教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展,构建三维党建矩阵。由马克思主义学院教师发挥自身优势,领学了习近平总书记关于教育的重要论述等相关文章,并结合工作内容进行了研讨交流。这种党建与业务融合的方式,有助于提升教师的思想政治水平和教育教学能力。研讨结束,6位党员教师一起重温了入党誓词。